2014年05月01日 (木) 掲載

東京の地勢を本連載の第2回で、台地、低地、埋め立て地の3つで説明した。その全体は、さらに大きく海と山とで囲われている。海は東京湾のことだが、それは次回に話すとして、山とは近くの山々ではなく、富士山のことだ。一般的に人は、富士山は静岡県や山梨県のものだと考えているし、去年、富士山が世界遺産に登録された時も申請したのはこの2県であったが、歴史的には富士山が「富士山」らしくなったのは、「江戸のお山」としてである。最近、そのことを東京の人が忘れているのは、ひとえに、新しく建った高層ビルなどで富士山の姿が隠されてしまっているからだ。江戸時代と言わず、つい50年ほど前まで、東京のどこからでも富士山はよく見えた。筆者も、東京都世田谷区に生まれ育ち、小田急線の踏切を渡るたびに朝に、夕にくっきりと富士山を望んだ。

昔は、上京した若者が「富士見荘」というアパートに住まいを定めるのがドラマの定番であり、東京に富士見坂という名の坂が、調べた人によると24もあるそうだ。江戸の人々は、富士山がずいぶん遠くにあるのに、親しみを持っていたのだ。富士山は元来、日本の中心であった京都の人などからは、東国の荒々しいイメージとして捉えられていた。平安時代(794年~1185年)の初頭まで活発に活動していた火山で、古典文学として知られる『更級日記』の中には、「‥‥けぶりはたちのぼる。夕暮れは、火のもえ立つも見ゆ。」とあり、これが書かれた1020年には火を噴いていたようだ。それが次第に噴火が少なくなり、江戸時代が始まる1600年頃には大分そのイメージは和らいでいた。日本列島の活火山の分布を見ると、関西から中国、四国は火山が少なく、この地域が日本国として最初に栄えた理由の一端が分かる。そこから考えれば、徳川家康が関東平野に江戸という人口都市を造ろうと思った背景には、1600年頃に富士山の噴火が収まってきていたことも関係があるのではないか、と推測される。彼は何しろ、三河の出身で、駿河など東海地方に勢力を張り、富士山のことはよく知っていたのだ。

江戸から見た富士山はなだらかな裾野を持ち、雪を頂く優美な面と噴火もする荒々しい面(江戸が始まって100年経った頃の1707年には再び大噴火している)のふたつを備えた山である。そうした面は、京都の朧にかすむ東山とは違い、巨大な人工都市である江戸・東京の性格とスケールにぴったり合う。さらに、この富士山に江戸の人々は、単なる親しみ以上の宗教的な感情を持つようになった。江戸市内に、いくつもの富士講と呼ばれる集まりがあり、富士山にお参りすることを目的としていた。この富士信仰にも、山や滝や岩などを神として崇める自然信仰の比較的穏やかな面と、富士山の洞穴で修行し、果ては断食して死に至る「入定」を行う者を生むほどの激しい面とのふたつがあった。陰と陽の原理、この世を救う弥勒信仰などが入り交じって、その複雑な教義をここで短く説明することは不可能だが、幕府がしばしば取り締まりを行うほど活発な宗教活動だった。

駒込駅から7分ほど歩いた場所にある富士塚、駒込富士

その富士信仰の中で、いかにも江戸らしく都市的で興味深いものに「富士塚」がある。これは町の中に、元からある小高い土地を利用したり、富士山から溶岩を運んできたりして、富士山をかたどった数メートルから10メートルほどの「山」を造成するのだ。それを富士と見立てて富士信仰の行事を行う。本物の富士山には登山が許されない女性も、足が弱い老人でも、この人造富士には「登る」ことができた。実に江戸の現世的、プラグマティックな面が出ていて面白い。江戸市内の各地にあって、今の東京でも100近く確認されている。

葛飾北斎『神奈川沖浪裏』

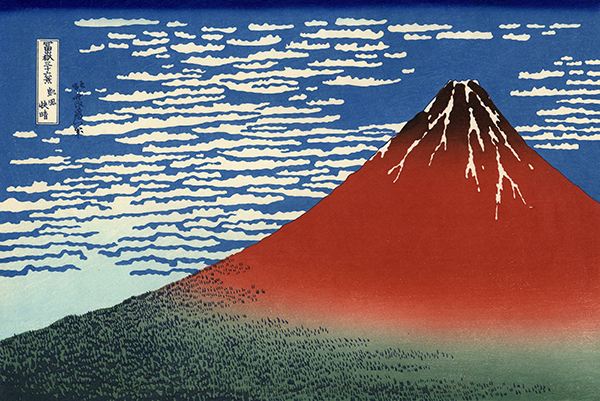

葛飾北斎『凱風快晴』

このように江戸市民に愛され、畏怖もされた富士山を、浮世絵に描いて見せたのが葛飾北斎の『富嶽三十六景』である。一番有名なのは、あの波の間に見える『神奈川沖浪裏』だろう。他にも、さまざまな土地や異なるシチュエーションから見える富士山を描いて人気を博した。江戸から見た富士が一番多いが、遠くは名古屋辺りからのもある。いずれも、あの有名な朝焼けの富士を描いた『凱風快晴』を例外として、絵の中の富士山は小さい。つまり、低く平らな裾野から立ち上がっている富士山は遠くからでもよく見える。それが、江戸の人にとって、少し離れていても富士山を自分の山にさせた理由のひとつだ。

最後に付け足しだが、浮世絵がジャポニズムとして西洋の絵画に大きな影響を与えたことはよく知られているが、北斎のようにひとつの山、富士山を幾通りにも描いたこの態度自体がセザンヌに影響を与え、サント=ヴィクトワール山の連作を生んだという説を聞いた。なるほど。しかしながら、フランス人はあまりこの説を受け入れないらしいが。

船曳建夫(ふなびきたけお)

1948年、東京生まれ。文化人類学者。1972年、東京大学教養学部教養学科卒。1982年、ケンブリッジ大学大学院社会人類学博士課程にて人類学博士号取得。1983年、東京大学教養学部講師、1994年に同教授、1996年には東京大学大学院総合文化研究科教授、2012年に同大学院を定年退官し、名誉教授となる。フィールドワークを、メラネシア(ヴァヌアツ、パプアニューギニア)、ポリネシア(ハワイ、タヒチ)、日本(山形県庄内平野)、東アジア(中国、韓国)で行なう。専門の関心は、人間の自然性と文化性の相互干渉、儀礼と演劇の表現と仕組み、近代化の過程で起こる文化と社会の変化。編著書に『国民文化が生れる時』(94年・リブロポート)、『知の技法』(94年・東京大学出版会)、『新たな人間の発見』(97年・岩波書店)、『柳田国男』(00年・筑摩書房)、『二世論』(03年・新潮文庫)、『「日本人論」再考』(03年・NHK出版。2010年、同名にて講談社学術文庫にて再刊)、『大学のエスノグラフィティ』(05年・有斐閣)、『右であれ左であれ、わが祖国日本』(07年 ・PHP新書)、LIVING FIELD(12年・The University Museum, The University of Tokyo)などがある。funabiki.com/

この記事へのつぶやき

- タイムアウト東京について/プレスリリース |

- 採用情報 |

- 情報提供 |

- 広告について |

- モバイル版 |

- 利用規約/免責事項 |

- プライバシーポリシー |

- コンタクト

Copyright © 2014 Time Out Tokyo

コメント